http://www.psiquiatriainfantil.com.br/congressos/uel2007/073.htm

http://www.psiquiatriainfantil.com.br/congressos/uel2007/073.htm |

|

Londrina, 29 a 31 de outubro de 2007 – ISBN 978-85-99643-11-2

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES MODELOS

DE PRANCHAS DE BAIXA TECNOLOGIA

Cláudia Miharu Togashi

Leila Regina d’Oliveira de Paula Nunes

Daniele Abranches Brito

Alzira Brando

Maria Cristina Danelon

RESUMO

O presente trabalho é fruto da pesquisa: “Dando a voz através de imagens: comunicação alternativa

para indivíduos com deficiência”, que vem sendo desenvolvida desde 2005 em uma escola especial

municipal do Rio de Janeiro em parceria da UERJ com o Instituto Helena Antipoff da Secretaria

Municipal de Educação do Rio de Janeiro. O objetivo mais geral do estudo foi investigar os efeitos

da introdução dos recursos de comunicação alternativa na interação de alunos com paralisia

cerebral e deficiência mental oralizados e não oralizados. No presente estudo, o objetivo específico

foi descrever o desempenho de alunos especiais no uso de dois modelos diferentes de pranchas de

comunicação alternativa: a caixa e o álbum de comunicação. O estudo foi desenvolvido em três

fases: linha de base, intervenção e pós-intervenção. Foram realizadas seis sessões de registro de

observação ao vivo da interação dos alunos e da professora em sala de aula em diferentes

atividades na fase de linha de base, ou seja, antes da introdução das pranchas de comunicação e

três sessões após a intervenção. A intervenção, conduzida em 12 sessões de uma hora de duração

ao longo de quatro meses, consistiu de varias etapas: levantamento do vocabulário e de temas,

seleção dos pictogramas, confecção da caixa e do álbum de comunicação, emprego das pranchas

de comunicação em sessões conduzidas na sala de aula. Para cada um dos modelos propôs-se

diferentes atividades, de modo que os sujeitos pudessem se familiarizar e se apropriar desses

recursos de baixa tecnologia. As sessões de intervenção foram videografadas e depois transcritas

verbatim.. Todos os participantes - falantes e não falantes – alunos e assistentes de pesquisa -

utilizaram ambos os modelos de pranchas com pictogramas, mesmo quando verbalizavam. Os dois

modelos distintos de pranchas de comunicação alternativa e as atividades propostas para o emprego

de cada um deles afetaram a freqüência de mensagens enviadas, a freqüência de respostas do

interlocutor (para quem a mensagem foi destinada), assim como as funções comunicatvas e a

topografia das mensagens construídas.

Introdução

Comunicação refere-se a comportamentos sinalizadores que ocorrem na interação de duas ou mais

pessoas e que proporcionam uma forma de criar significados entre elas (Bryen e Joyce, 1985).

Neste sentido, percebe-se a importância de se estabelecer comunicação entre as pessoas, na

medida em que constitui-se no vínculo para se viver em sociedade. A comunicação para ocorrer de

fato deve afetar tanto quem produziu a mensagem quanto aquele a quem esta se destina, em outras

palavras, é preciso que ambas as partes sejam capazes de receber esta mensagem e compreendê-la.

A linguagem oral é um importante instrumento de comunicação, o mais freequentemente usado,

embora não seja o único (Nunes, 2003). Há, entretanto, indivíduos que por algum motivo são

desprovidos de fala, dificultando assim a sua comunicação com as pessoas e o mundo em que

vivem.

A Comunicação Alternativa e Ampliada emerge neste âmbito como um instrumento de promoção

da acessibilidade comunicativa, ou seja, meio de proporcionar comunicação aos indivíduos não-oralizados, em substituição e/ou suplementação das funções da fala (Glennen, 1997). Os gestos

manuais e corporais, as expressões faciais, o uso de cartões pictográficos, a voz digitalizada são

alguns exemplos de meios alternativos de comunicação. Tais recursos podem ser classificados como

sem tecnologia, de baixa tecnologia e de alta tecnologia. Os primeiros caracterizam-se por envolver

apenas o corpo do indivíduo como forma de comunicação, já o segundo envolve recursos não

eletrônicos que vão além do corpo da pessoa, como pranchas acopladas ou não à cadeira de rodas,

albuns, cadernos, figuras fixadas em chaveiros e em pochetes, etc. e o último grupo inclui as

pranchas eletrônicas de comunicação e vozes digitalizadas (Hanline, Nunes e Worthy, 2007). É

importante destacar que acessibilidade comunicativa não se restringe à disponibilização de recursos,

sejam eles de alta ou baixa tecnologia. Tão ou mais importante do que isso, é a presença de

interlocutores interessados em interagir e acolher as mensagens da pessoa não falante. Assim, são

fundamentais a aceitação e o incentivo ao emprego de formas alternativas de comunicação, inclusive

pelo próprio grupo social. Isto implica em que o sistema alternativo de comunicação seja utilizado,

naturalmente, pelo membro não oralizado, como também por todos os seus potenciais interlocutores

(Nunes e Nunes Sobrinho, 2007; von Tetzchner e Grove, 2003)

Em que pese a extrema relevância do acesso a esses recursos e a necessidade de interlocutores

receptivos, observa-se emprego bastante restrito desses sistemas nas escolas que abrigam alunos não

falantes. Assim, o presente estudo teve por objetivos a) introduzir recursos de comunicação

alternativa em uma sala de aula de uma escola especial do município do Rio de Janeiro b) analisar o

processo comunicativo de alunos com deficiência severa de comunicação oral com seus

interlocutores na escola e descrever seu desempenho no uso de dois modelos diferentes de pranchas

de comunicação alternativa: a caixa e o álbum de comunicação.

Método

Participantes. A investigação teve como sujeitos cinco alunos de uma mesma turma de uma escola

especial municipal do Rio de Janeiro, com paralisia cerebral e deficiência mental, dois do sexo

feminino e três do masculino, dois oralizados e três não oralizados. A idade desses alunos variou

entre 13 e 26 anos, e cada um deles possui diferentes níveis de comprometimento motor, sendo

quatro cadeirantes. Participaram também a professora da turma e quatro assistentes de pesquisa.

Local, material e instrumentos: O estudo foi realizado em sala de aula de uma escola

especial

do Rio de Janeiro, mediante autorização do Instituto Helena Antipoff, da direção da escola, dos

responsáveis dos alunos, dos próprios alunos e a da professora da turma. Nas dependências da

Oficina Vivencial do Instituto Helena Antipoff foram realizadas as reuniões do grupo de pesquisa

com a professora da turma assim como a confecção das pranchas. Os equipamentos e materiais

usados constituíram de: câmera filmadora e fitas de VHS fichas de registro de observação e diário

de campo; um quadro de comunicação para a professora da turma de aproximadamente 1m por 2

m afixado próximo ao quadro negro da sala de aula. Nesse quadro, os pictogramas eram dispostos

em colunas que representavam as diversas categorias semânticas e onde havia um espaço na parte

inferior coberto com velcro para que ali fossem formadas as sentenças com a seqüência dos

pictogramas. Dois modelos de pranchas de comunicação foram produzidos. O primeiro foi

denominado de caixa de comunicação por ter uma aparência similar a uma caixa comprida

contendo seis divisórias e uma alça para facilitar o transporte da mesma. As divisórias foram

pensadas para comportar separadamente os pictogramas pertencentes a seis diferentes categorias

semânticas: assim, os cartões amarelos continham as fotos/figuras de pessoas, os verdes

representavam os verbos, os cartões cor de laranja sinalizavam os substantivos, os azuis eram os

adjetivos, os cor de rosa representavam as saudações sociais (por exemplo, “bom dia”) e os

brancos continham, as figuras diversas (miscelâneas). Tal divisão de cartões por cores facilitava o

manuseio dos sujeitos e a estruturação das sentenças produzidas por eles. A tampa da caixa era

triangular, formando um plano inclinado, com um velcro para que ali pudessem ser afixados os

cartões com pictogramas para formar as sentenças. O segundo modelo de prancha de

comunicação foi o álbum de comunicação no qual se utilizou as mesmas cores e figuras dos

cartões pictográficos da caixa de comunicação. As imagens foram impressas em uma folha de

papel tamanho A4, em duas colunas e três linhas e inseridas em páginas plastificadas de uma pasta

catálogo.

Procedimentos. O estudo foi desenvolvido em três fases: linha de base, intervenção

e pós-intervenção. Foram realizadas seis sessões de observação da interação dos alunos e da professora

na fase de linha de base, ou seja, antes da introdução das pranchas de comunicação e três sessões

após a intervenção. Essas sessões tinham a duração média de 60 minutos e foram conduzidas em

diferentes períodos do dia escolar. A intervenção compreendeu vários procedimentos a saber:

a) Levantamento do vocabulário. Foram selecionados

junto à professora e aos alunos os temas

e o vocabulário que seriam empregados nas sessões de introdução das pranchas em atividades

conduzidas com todos os alunos da turma.

b) Seleção dos pictogramas. Os alunos foram consultados

para a seleção dos pictogramas a

serem colocados nos cartões de comunicação e foram tiradas fotografias dos alunos, assistentes,

professora para integrar os cartões.

c) Confecção dos dois modelos de pranchas de comunicação.

d) Emprego das pranchas de comunicação em atividades na sala de aula.

Foram realizadas 12

sessões ao longo de quatro meses nas quais a caixa e o álbum de comunicação foram usadas pelos

alunos, assistentes de pesquisa e professora. Foi combinado com os alunos que todos – alunos,

assistentes e professora – iriam usar esses recursos de comunicação pictográfica. A fala teria que

ser sempre acompanhada pela construção de mensagens simbólicas . Inicialmente foram

introduzidos os cartões com fotos de todos os presentes – professora, alunos e assistentes – e

cartões de saudação (BOM DIA , BOA NOITE, COMO VAI, ESTOU BEM, TCHAU, etc). Nas

sessões subseqüentes foram introduzidos pictogramas com ações (PEGAR, BEBER, CAIR,

ESCREVER, etc) e objetos (BOLA, TELEFONE, LIVRO, BISCOITO, etc). Assim, nas primeiras

sessões, todos – alunos, professora e assistentes de pesquisa – usavam os cartões para fazer e

responder a saudações. Depois os pictogramas foram usados para descrever ações

desempenhadas por um aluno, uma assistente ou a professora (exemplo: CLAUDIA CAI DA

CADEIRA, YAGO JOGA BOLA PARA FERNANDO”), para solicitar que um dos presentes

realizasse alguma tarefa (ALZIRA ESCREVE, PROFA. IEDA DERRAMA ÁGUA, LEONARDO

LÊ, FERNANDO PEGA CHOCOLATE, etc) e para informar sobre pessoas ausentes (INES

DOENTE). O álbum de comunicação foi usado, em três sessões, através do apontar cada

pictograma desejado ou através de varredura feita pelas assistentes para os alunos que estavam

impossibilitados de fazê-lo.A atividade principal desenvolvida com os alunos com o recurso do

álbum foi interpretação de textos lidos. Nas duas primeiras sessões, as assistentes liam em voz alta

três pequenas historias que tinham como personagens os próprios alunos da turma e cada um deles

era convidado a responder as perguntas sobre a história lida. Na ultima sessão, uma das alunas

contou oralmente sua própria história e os colegas responderam as questões formuladas pelo ela.

Em todas as sessões as assistentes de pesquisa funcionavam como interlocutoras do alunos, mas os

auxiliavam igualmente a construir suas sentenças pictográficas, através de varredura simples dos

pictogramas para que o aluno sinalizasse a figura desejada e varredura verbalizada, quando além da

varredura, a assistente verbalizava cada figura apontada por ela.

Análise dos dados. As sessões de introdução e emprego dos recursos de comunicação

alternativa

foram todas videografadas e transcritas verbatim. Assim foram identificados os episódios

interativos efetivados, o interlocutor que realizou a iniciativa de interação, o que respondeu à

iniciativa de interação, a extensão média dos episódios interativos, a topografia das ações

comunicativas e as funções comunicativas. Abaixo seguem as definições dos termos.

a) Episódio interativo efetivado. O episódio é iniciado com um ato ou comportamento

comunicativo de uma pessoa claramente dirigido a outra pessoa, produzindo um efeito sobre o

interlocutor sob a forma de uma resposta verbal ou não verbal. Um episódio interativo termina de

duas formas: 1-quando o foco comum de atenção dos interlocutores é substituído por outro foco

comum, 2-quando a iniciativa de interação, verbal ou não-verbal, não é seguida de qualquer

resposta do interlocutor, nem mesmo um olhar dirigido ao iniciador, sendo, neste caso o episódio

classificado como não efetivado, 3- quando o aluno iniciador após a resposta do interlocutor, dirige

sua atenção para outra pessoa, excluindo o primeiro interlocutor da interação.

b) Iniciativa e resposta na interação. O iniciador

refere-se ao elemento do díade ou tríade que

emite o primeiro comportamento da seqüência interativa, podendo ser o professor/pai, o aluno ou

outro (adulto ou colega). A iniciativa refere-se a um comportamento emitido, por uma pessoa,

claramente direcionado ao estabelecimento de uma interação com o outro membro do grupo. Em

resposta à iniciativa da interação foram considerados os comportamentos apresentados pelo aluno

a quem a iniciativa era dirigida, a partir do estabelecimento de um foco comum de atenção com o

iniciador, podendo ser apenas olhar para o iniciador ou para o objeto mediador da interação

(Nunes, 1995; Souza, 2000).

c) Extensão média dos episódios interativos. Cada episódio interativo efetivado pode ser

classificado quanto à sua extensão, podendo conter um ou mais elos comunicativos. Um elo

comunicativo compreende o comportamento do iniciador dirigido ao interlocutor e a resposta deste

ao iniciador. Para calcular a extensão media dos episódios interativos, em cada sessão, dividiu-se o

número de mensagens construídas pelo número total de elos comunicativos computados naquela

sessão.

d) Topografia das ações comunicativas. Topografia

refere-se à forma observável assumida pelo

comportamento comunicativo dos parceiros. Assim as mensagens podem se apresentar nas

seguintes modalidades: verbal (fala inteligivel), gráfica (pictogramas) gestual (gestos

manuais/corporais e expressões faciais), ou mistas (uso simultâneo de duas modalidades).

e) Funções comunicativas. Sob o aspecto pragmático da linguagem, funções comunicativas referem-se às intenções aparentes ou aos efeitos aparentes sobre o interlocutor, em consonância com o

desejado (McCormick e Schiefelbusch, 1984). Há uma diversidade de taxonomias, as quais variam

quanto ao nível de análise (dos enunciados simples, da relação entre enunciados, da conversação,

do contexto da interação social) e quanto à adequação à idade dos sujeitos e à forma da

comunicação (verbal ou não verbal) (Chapman, 1981). Assim, para classificar funções

comunicativas em crianças pequenas e não verbais, pode-se utilizar as taxonomias propostas por

Dore1 (conforme citado por Chapman, 1981) e Coggins e Carpenter (conforme citado por

Chapman, 1981)2 e para analisar comunicação de crianças no período pré-escolar, há as propostas

por Dore (conforme citado por Chapman, 1981) 3 e por Tough (conforme citado por Chapman,

1981)4.

Resultados

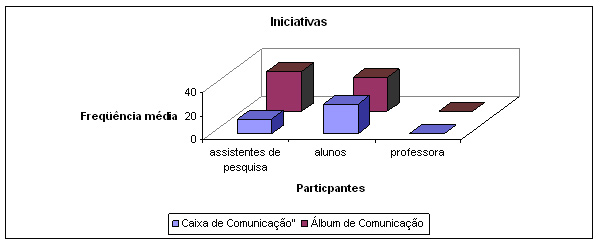

A figura 1 apresenta a freqüência média de iniciativas de interação dos alunos, das assistentes e da

professora utilizando os dois modelos de prancha de comunicação.

|

|

|

Figura 1 Freqüência média de iniciativas de interação dos alunos, das assistentes e da professora

utilizando os dois modelos de prancha de comunicação.

|

Observa-se que com o álbum de comunicação, a freqüência média de iniciativas de interação foi

maior, tanto para os alunos quanto para as assistentes de pesquisa. Houve uma necessidade maior

das assistentes em iniciar as mensagens no álbum de comunicação devido à atividade proposta, que

foi a leitura e solicitação de respostas dos alunos às questões de interpretação de texto.

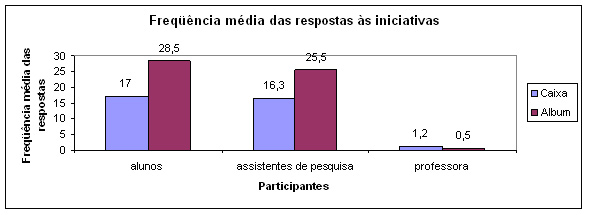

Na figura 2 é possível visualizar a freqüência média das respostas às iniciativas dos participantes

utilizando os dois modelos de prancha de comunicação.

|

|

|

Figura 2. Freqüência média das respostas às iniciativas dos participantes utilizando os dois modelos

de prancha de comunicação

|

1 Funções; rotulação, repetição, resposta, solicitação, solicitação de atenção, chamada, saudação, protesto,

simples prática.

2 Funções: solicitação de objetos, de ação, de informação, saudação, transferência, exibição, reconhecimento e

resposta.

3 Funções: solicitação (de informação, ação e reconhecimento), resposta a solicitação, descrição de fatos

passados e presentes, afirmativa (de fatos, regras, atitudes, sentimentos e crenças), reconhecimento, recursos de

organização, performativa, mista.

4 Funções: diretiva (auto-dirigida, dirigida a outros), interpretativa (narrativa de experiências presentes e

passadas, raciocínio), projetiva (predição, empatia, imaginação), relacional (manutenção de si, interacional)

A utilização do álbum de comunicação possibilitou maior freqüência de respostas às iniciativas de

interação tanto nos alunos, quanto nas assistentes de pesquisa. A participação da professora foi

inexpressiva em ambas as situações.

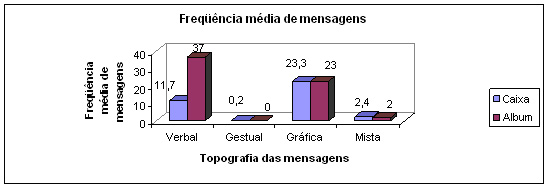

A figura 3 mostra a freqüência de mensagens elaboradas com diferentes topografias nas sessões em

que se utilizava cada um dos modelos de prancha.

|

|

|

Figura 3. Freqüência de mensagens elaboradas com diferentes topografias nas sessões em que se

utilizava cada um dos modelos de prancha

|

As mensagens gráficas e verbais foram as mais frequentemente emitidas sob ambas as condições.

As gráficas, contudo, ocorreram com igual freqüência nas duas situações: emprego da caixa e do

álbum de comunicação. As mensagens verbais foram, contudo, mais numerosas quando se

empregava o álbum de comunicação.

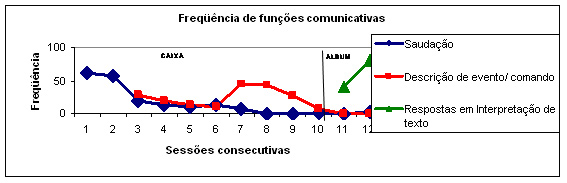

Na Figura 4 está apresentada a freqüência das mensagens com diferentes funções comunicativas por

sessão sob as duas condições – caixa e álbum de comunicação.

|

|

|

Figura 4. Freqüência das mensagens com diferentes funções comunicativas por sessão sob as duas

condições – caixa e álbum de comunicação

|

Nitidamente fazer e responder saudações, descrever eventos e emitir comandos para os demais

interlocutores foram mais freqüentes quando se utilizava a caixa de comunicação. O álbum foi

empregado basicamente para fazer e responder perguntas relacionadas à interpretação de textos

lidos pelas assistentes ou construídos por uma das alunas falantes.

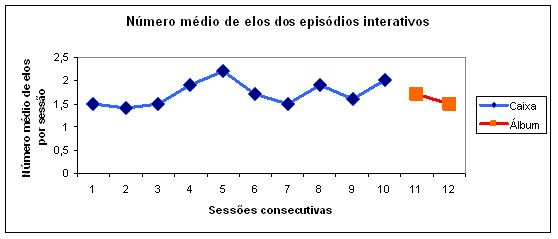

Na Figura 5 está apresentada o numero médio de elos dos episódios interativos por sessão sob as

duas condições – caixa e álbum de comunicação.

|

|

|

Figura 5. Número médio de elos dos episódios interativos por sessão sob as duas condições –

caixa e álbum de comunicação

|

Pode-se afirmar que a grande maioria dos episódios interativos teve entre um e dois elos

comunicativos em ambas as situações. Ou seja, a iniciativa de interação foi respondida e a interação

foi prolongada com nova iniciativa e nova resposta.

Conclusões

Pode-se com base nos dados analisados que:

- Os dois formatos de prancha de comunicação foram empregados em

funções comunicativas

distintas: saudação, descrição de eventos e comandos mais freqüentes com a caixa e

interpretação de texto com o álbum.

- Maior densidade de iniciativas e de respostas por parte dos alunos e das

assistentes com o

uso do álbum.

- Mensagens gráficas emitidas com freqüência similar com o

uso de ambos os formatos de

prancha.

- Mensagens verbais emitidas mais frequentemente na situação de

emprego do álbum.

- Episódios interativos tiveram entre um e dois elos comunicativos em

ambas as situações

- Pouca participação da professora em ambas as situações.

Referências Bibliográficas:

BRYEN, D. N. & JOYCE, D.S. Sign language and severely handicapped. Journal of Special

Education 20: 1985, pags.183-194

CHAPMAN, R. S. Exploring children’s communicative intents.

IN: MILLER J. F. (Org.),

Assessing language production in children: experimental procedures. Baltimore, University Park

Press: 1981

GLENNEN, S. L. Introduction to augmentative and alternative communication.

IN:

GLENNEN, S. L & D. DeCoste (Org). The handbook of augmentative and alternative

communication. San Diego, Singular: 1997

HANLINE, M. F.; NUNES, D. R. e WORTHY, M. B. Augmentative nad alternative

communication in the early childhood years. IN: Young Children on the Web, July 2007

MCCORMICK, L. & SCHIEFELBUSCH, R. An introduction to language intervention. IN L.

McCormick & R. Schiefelbusch (Org) Early language intervention: An introduction Columbus:

Chales E. Merrill, 1984

NUNES, L.R.. Capacitação de recursos humanos em Educação Especial. Treinamento de pessoal de

creche para identificação de bebês de risco e intervenção precoce. Relatório de pesquisa aprovado e

financiado pelo CNPq (proc. 500237/90). 1995

NUNES, L.R.P. Favorecendo o desenvolvimento da comunicação em crianças e jovens

com

necessidades especiais. Rio de Janeiro, Dunya: 2003

NUNES, L. R. O. P. e Nunes Sobrinho, F. P. Acessibilidade.

Manuscrito a ser apresentado no III

Seminário Nacional de Pesquisa em Educação Especial: diálogo e pluralidade, 27 a 29 de agosto 2007

em São Paulo

SOUZA , V.L.V. Caracterização da comunicação alternativa: Perfil dos alunos

com deficiência

física de uma região do município do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado defendida no

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2000

VON TETZCHNER, S. & GROVE, N. The development of alternative

forms. IN: S. von Tetzchner e

N. Grove (Orgs), Augmentative and alternative development issue. Londres: Whurr, 2003